Dopo l’esclusiva italiana della mostra “Cosmic Bullets” di Nicola Rivelli in anteprima alla Galleria Paolo Bowinkel di giugno, l’esposizione arriva nel prestigioso MANN | Museo Archeologico Nazionale di Napoli da mercoledì 9 al lunedì 28 novembre 2016.

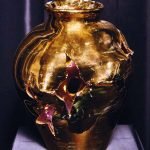

Il progetto espositivo raccoglie 35 vasi in ceramica o bronzo, disposti su altrettanti piedistalli allestiti nei suggestivi spazi del primo piano del museo, incorniciato tra l’immensa sala dedicata al plastico pompeiano e parte della magnifica collezione dei reperti del periodo delle eruzioni. Un luogo d’eccezione che rende ancora più rappresentativa la mostra portando alla luce l’intera caratteristica del progetto, un lavoro seriale in cui la tecnica artistica e i materiali utilizzati sono frutto di profonda riflessione impregnata da antichi rimandi.

La produzione artistica di Nicola Rivelli nasce dalla volontà di rappresentare, servendosi dell’antica tecnica scultorea, la verità della condizione umana nella sua interezza, dell’esistenza del binomio bene/male e del loro incedere parallelamente nella vita di ognuno.

Ogni opera pertanto narra l’animo umano, attraverso l’utilizzo dei pieni e dei vuoti, il naturale processo di trasformazione dello stesso. La vita di ogni individuo è esposta, trapassata da momenti dolorosi, ognuno nel proprio vissuto conserva i segni, i colpi – bullets, di questo passaggio.

I vasi dorati di Nicola Rivelli vogliono essere il simbolo della necessaria trasformazione dell’individuo all’esposizione ai mali cosmici, un tentativo di dare forma all’emozione frutto di un dramma.

Ogni opera – anima porta il nome del dolore che l’ha modificata – Indifferenza, Cattiveria, Corruzione, Ingiustizia ma anche Giustizia e raccoglie in sé la testimonianza della sopravvivenza. Nella configurazione dello spazio sottratto, l’artista contemporaneamente dà forma ad un pieno, questo dualismo è la pura traduzione dell’evoluzione continua del singolo, che piuttosto che abbandonarsi al vuoto preferisce trasformarsi, dando vita a qualcosa diverso dal precedente ma non per questo di meno valore. Attraverso questo processo evolutivo, sinonimo di azione, resistenza a vivere nonostante l’incessante azione dei mali Nicola Rivelli offre al pubblico un intenso spunto di riflessione, cercando di trasmettere emozioni visibili, trasformandole in percezioni scultoree.

Attraverso le opere l’artista vuole sottolineare la grande attenzione verso l’animo umano ed alla sua necessità di svelare ogni sua condizione; ogni opera è per il visitatore un invito a non celare, ma a svelare qualsiasi elemento del nostro essere a favore della verità assoluta, rappresenta l’emergenza di un nuovo individuo che (in)sorge dopo aver dolorosamente esperito gli affanni della vita.

Il 24 novembre verrà inoltre presentato il catalogo Cosmic Bullets, edito da Uberto Bowinkel, curato da Paolo Bowinkel e Carla Travierso.

Il 24 novembre verrà inoltre presentato il catalogo Cosmic Bullets, edito da Uberto Bowinkel, curato da Paolo Bowinkel e Carla Travierso.

I contenuti del contenitore

Luigi Caramiello

Il fatto che il MANN, una così prestigiosa Istituzione dell’arte, nel significato più classico e tradizionale della parola, apra le sue porte, come da tempo sta facendo, a fenomeni variamente innovativi ed emergenti, negli ambiti più diversi dell’espressività, è cosa davvero molto apprezzabile. L’esposizione delle opere realizzate dallo scultore contemporaneo Nicola Rivelli si segnala, certamente e per diverse ragioni, quale uno dei momenti più interessanti di questa bella stagione di proposte originali.

Innanzitutto, c’è da sottolineare il valore dei lavori in mostra e il talento dell’artista che li crea. Ma giova anche ricordare che le splendide sale di questo complesso ospitano una delle gipsoteche più importanti del pianeta, una collezione di statue e insiemi scultorei, di marmo, bronzo, pietra, dalla memoria immortale e dal valore incommensurabile. Identica importanza possiedono i diversi reperti vascolari di varia epoca e provenienza, tutti dal grande interesse archeologico ed artistico.

Ed è proprio sulla dimensione dei “vasi”, cui rivolge il suo interesse estetico Rivelli, che vorrei concentrare la mia attenzione. Fu proprio dedicandosi alla fattura di questi oggetti che Sapiens sviluppò, infatti, la sua vocazione alla fabbricazione di utensili. Al punto che il ritrovamento di ciotole, penso a quelle celebri di Oldowan, fu considerato come indicatore inconfondibile, che gli antichi abitatori di quei siti non erano più primati, ma animali che avevano già acquisito l’autocoscienza, lo “stadio dello specchio”, forse già con il suo corredo di angoscia e nevrosi, insomma erano uomini.

Ma proprio in rapporto a questa vicenda si situa uno dei più profondi interrogativi riguardo al “senso” dell’arte.

Già, che cos’è l’arte? Costruire lance, frecce, asce, per cacciare animali, cucire le pellicce, fabbricare ciotole, vasi, per contenere l’acqua, per conservare il cibo è tipicamente umano. Si tratta di attività “razionali” che Sapiens, “uomo artigiano”, svolge e perfeziona dalla notte dei tempi per soddisfare sempre meglio i propri bisogni. Fu questo che spinse gli antropologi a definire l’uomo “l’animale costruttore di utensili”, insomma, il soggetto artefice e artista di quei vasi, cui Nicola Rivelli dedica la sua raffinata produzione artistica di questa fase.

Ma Edgar Morin rilevò che quando gli archeologi scoprono queste “macchine” utili, si ritrovano anche testimonianze, dello stesso periodo, di attività inutili, dispendiose, superflue e irrazionali, come dipingere animali sulle pareti delle grotte, oppure seppellire i cadaveri dei propri simili, sprecandone il potenziale nutritivo, opzione che, in comunità antropofaghe, si mostra del tutto incomprensibile. Sono attività, che appaiono, ad un primo sguardo, del tutto dissipative, azioni volte alla distruzione di risorse, alla depence, per dirlo con un’espressione celebre di Bataille. Insomma, comportamenti in pura perdita, pratiche di spreco e dispendio. Eppure, mentre costruire frecce, o realizzare vasi, ci pone, in un certo senso, in una posizione di continuità, con l’agire di ogni altra specie, la quale, identicamente a noi, “combatte” per poter disporre di acqua e cibo, dipingere graffiti rupestri, oppure attuare riti di inumazione, ci pone in una dimensione di rottura radicale con l’orizzonte della “natura”. Nessun animale fa cose del genere. Solo l’uomo “perde tempo” con questo lavoro inutile e improduttivo. In questo senso egli è Sapiens, proprio perché è Demens. E’ questo che lo distingue dall’intero mondo vivente. Già, perché nessun altra creatura mette in atto cerimonie iniziatiche, propiziatorie, oppure prepara ai propri simili un viatico per l’aldilà. Insomma, solo Homo Sapiens “scopre” l’arte e la religione, legate inestricabilmente ad una comune origine e, per molti versi, a un comune destino. Ma allora, la domanda ritorna: che cos’è l’arte? Operazione “strumentale”, o gesto puramente espressivo? Derivata della razionalità umana, oppure semplice risultato dell’effervescenza psichica di una creatura irrimediabilmente instabile?

Ad un primo stadio di interpretazione Nicola Rivelli, con i suoi splendidi vasi, pare orientato a rispondere in un modo che connette l’espressione al “senso comune”. Praticare l’arte è fare le cose nella giusta maniera,

con competenza e mestiere, “a regola d’arte”, appunto, raggiungere cioè lo stato dell’arte più avanzato, nella esecuzione di una determinata procedura, nel nostro caso, una delle più antiche fabbricazioni cui la specie si sia mai dedicata: i vasi. E l’artista si rivela maestro nell’arte ceramica e nella scultura metallica, esperto artefice di vasi, di ceramica o di bronzo, in rapporto alla missione, al compito, e più ancora agli stimoli della sua pulsione creativa. Ma i vasi però, storicamente, sono tutt’altro che “arte” inutile, anzi sarebbero, in questo senso, la negazione di un pattern di questo genere. I vasi sono una tappa essenziale e decisiva dell’evoluzione. Forse non è mai stato inventato nulla di più utile. Permisero a questa creatura così fragile, quale noi siamo, di non dover andare continuamente alla fonte, rischiando di diventare cibo per le fiere lì appostate. I vasi, insomma, letteralmente gli salvarono la vita.

In origine conservarono l’acqua, ma poi col passare dei millenni, divennero contenitori per il grano, l’olio, il vino, la frutta, il pesce sotto sale e mille altre cose. Si trasformano persino in urne funerarie, per custodire le ceneri dei defunti. La terracotta, la ceramica, conseguono tappe di evoluzione sempre più avanzate, la tornitura, la modellazione, poi il caolino, le porcellane, sempre più preziose e raffinate. L’arte evolve insieme alla complessificazione delle sue funzioni, materiali e simboliche. Le tecniche di cottura, gli “smalti”, le decorazioni, raggiungono livelli sempre più sofisticati. Da un certo punto in poi l’uomo non “affresca” più solo le pareti, ma comincia a “dipingere” anche sui vasi. Anzi, della pittura greca antica, di quella decisiva stagione estetica, quasi tutta perduta, sappiamo qualcosa, ad esempio, proprio grazie ai vasi; sappiamo persino che i greci conoscevano parecchie cose di quella “prospettiva”, che, nel rinascimento non verrà affatto inventata, ma solo “riscoperta”. Il vaso quindi non circoscrive la sua natura di oggetto, con l’essere puramente un contenitore, esso diviene espressione di un contenuto fondamentale, in tutti i sensi, materiale e simbolico, che tiene insieme forma e “funzione”. Alla stregua di un museo, che è un contenitore ragionato di manufatti, ma è esso stesso un dispositivo artistico.

Eppure, non so se tutto questo ci aiuta a fornire una risposta esaustiva a una domanda che le opere di Nicola Rivelli fanno rimbalzare nella mente: qual è il contenuto del contenitore? Certo, si tratta di un interrogativo ambiguo e paradossale. Fossi uno studioso della comunicazione, di scuola canadese risponderei disinvoltamente: “Il medium è il messaggio”. Insomma, la verità di un vaso è nel compito principale che deve espletare. E’ pur sempre un contenitore. Deve funzionare da recipiente, operare un contenimento, trattenere qualcosa, conservare per esempio una bevanda, un liquido, riporlo in una spazio, in una forma, evitare che si disperda, impedire che fuoriesca. Anzi, il vaso deve preservare il suo contenuto, per poterci permettere di usarlo, nel modo più appropriato, quando serve, come fa la “cuoca” di Veermer, sublime rappresentazione di vita quotidiana, versando il latte, dalla brocca nelle ciotole, semplicemente, per dare nutrimento alla famiglia. Ecco una figurazione inequi vocabile riguardo a ciò cui possono servire i vasi.

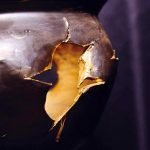

Ma è proprio qui che Nicola Rivelli opera il suo “ribaltamento” di paradigma. Il suo vaso è forato in più modi e in più punti, perde da tutte le parti, è proprio come l’antica metafora della “giara sfondata” di Platone. L’immagine illuminante, per il filosofo, dell’uomo vizioso, preda di appetiti perversi, che non riuscirà mai ad appagare, di una fame che non lo vedrà mai sazio, perché il suo vaso si svuota, più velocemente di quanto si impieghi a ri- empirlo. Ma gli splendidi vasi di Nicola Rivelli, volutamente, non riescono a trattenere nulla, il loro “contenuto” dilaga, dilegua, si disperde, scompare, ed essi, impediti a svolgere la loro funzione primigenia, sono consegnati ineluttabilmente alla vicenda artistica, apparentemente nella sua bella caratterizzazione di gioco e dissipazione, dimensione eterea, del nulla e del vuoto, della caducità e dell’impermanenza, come in certe filosofie orientali.

Eppure, i vasi di Rivelli, dai cui fori ineluttabilmente tutto scorre, sono anche, e forse assai più, evocatori, per questa via, di un movimento del pensiero che è all’origine dell’Occidente, impatta decisamente la dialettica fra interno ed esterno, e giunge fino alla suggestività del rapporto lacaniano fra intimità ed extime. La vita stessa, quella dell’uomo in generale, forse, è una giara impossibile da riparare, perché se provassimo a rimettere completamente a posto i cocci, se ci cimentassimo con la missione impossibile di raggiungere la condizione di individui perfettamente sani, resteremmo, intossicati dalla medicina usata, pirandellianamente imprigionati dalla nostra stessa ricucitura esistenziale.

Insomma, il vaso di Rivelli è bucato e non c’è né la maniera, né la velleità di rimetterlo a posto. Ma a chi attribuire la responsabilità di questa “rottura”? Dove si pianifica questo attentato? Vi è forse qualcuno, che col- pisce i vasi dell’artista, come se fossero barattoli in un poligono di tiro? In questo suo suggestivo ciclo creativo, Rivelli non mette in atto alcun dispositivo di “denuncia”, non evoca alcuna responsabilità, non pare indicare nessun colpevole. A operare una rottura nello spazio e nella forma della sua opera, ad attentare alla sua “chiusura”, alla sua struttura, al suo carattere, alla sua identità, in questa maniera così brutale non è neppure l’artista stesso, come avveniva con i tagli che Lucio Fontana operava sulle sue tele, e talvolta anche sui vasi. No, Rivelli sa che questa possibilità di rottura dell’ordine, di precarizzazione dei fenomeni, di entropia, di dissolvimento, di nullificazione, fa parte delle cose del mondo, che questo esito è nella logica stessa della natura.

Non vi è nessun tiratore che spara sui suoi vasi, e i colpi che essi subiscono, le pallottole che li riducono, nello stato in cui ce li presenta, sono “proiettili cosmici”, forse meteoriti, che provengono dall’infinito delle profondità siderali, per attentare all’opera dell’uomo. Chi può dirlo? Oppure sono espressione, lucidamente allegorica, di una dinamica universale, una realtà del mondo, una logica complessa, che si rifiuta di essere delimitata, circoscritta in uno spazio, racchiusa in un confine? Forse vi è, da qualche parte, una forza, un significato, un valore, che non si possono imbrigliare in uno schema, che si ribellano a qualsiasi meccanismo voglia trattenerli, che fuoriescono, traboccano, insomma, che sono in-contenibili. In questo senso, la fattura con la quale Rivelli presenta i suoi lavori, sarebbe anche l’esplicazione di questo desiderio insopprimibile di libertà, che possiamo cogliere fra i più profondi significati della sua opera. Sculture nelle quali le aperture, le ferite, le rotture, agirebbero alla stregua di cunicoli, attraverso i quali si può transitare in un’altra dimensione, un nuovo mondo, parallelo, all’insegna della più assoluta indipendenza ed autonomia: il mondo dell’arte.

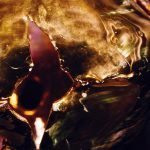

Eppure, Nicola Rivelli, attraverso le tinte “naturali” del metallo, oppure mediante una sapiente applicazione cromatica, nobilita, anche in un senso tradizionale, i suoi manufatti, i quali riflettono in ogni punto i bagliori dell’oro, quel “colore” che, dai bizantini a Klimt, evoca un rimando a una dimensione elevata, trascendente, spirituale. Nella cultura orientale, che ha un certo peso nella vicenda dell’artista, esiste un’antica pratica, che va sotto il nome di Kintsugi, per la quale i vasi rotti, le ceramiche fratturate vengono riparate e rinsaldate proprio con l’oro, il quale, venendo colato nelle spaccature, volutamente, ne evidenzia, piuttosto che nasconderli, i segni, le fessurazioni, le ferite, le cicatrici. Per i seguaci di questa semiotica, così smaccatamente vistosa, essa accresce il valore degli oggetti, perché ne sottolinea il tracciato esistenziale, la memoria.

Ma laddove, in questa tradizione, l’oro svolge il compito di restituire l’oggetto alla sua funzione, riabilitando il vaso nell’esercizio della sua “naturale” missione ad uno stadio più elevato, ed in un senso che lo nobilita, insomma, si adopera, volendo usare le parole di Benjamin, per “ricomporre l’infranto”, nelle sculture di Nicola Rivelli, invece, l’oggetto è imperiosamente alla ricerca del sublime, ma nella sua ineluttabile imperfezione e senza operare alcuna negazione. L’artista, con la sua opera, si inerpica, coraggiosamente, sul sentiero dell’arte, rivendicando la sua criticità, irresolubile; richiamando, con la coscienza della manchevolezza, della transitorietà, col sentimento della perdita, un carattere inevitabile della vita stessa, un aspetto essenziale e ineludibile del nostro essere al mondo.